部下の失敗を教育する

仕事で部下を教育するとき、あなたは、良い結果がでれば「褒める」、悪い結果がでれば「叱る」行動にでると思います。

「褒める」のは部下もモチベーションが上がり、良いことですが、「叱る」のは部下にもっと良くなってほしいとの願いを込めて言っているのですが部下にとっては辛いことです。

「叱る」のは必要な事かもしれませんが、叱り過ぎるのも良くありません。

過去にこんな実験ありました。

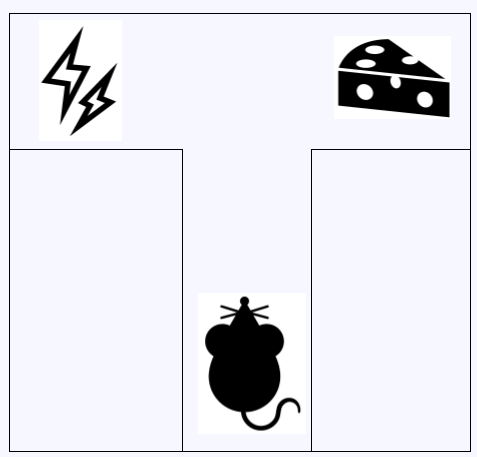

ネズミをT字路のある箱の中に入れ、右に行けばチーズがあり、左に行けば電気ショックを受ける実験をしました。

ネズミは右に行けば、チーズがあり、左に行くと電気ショックを受けることをそれぞれ経験すると右側のみに行くようになります。

しかし、ここで左の電気ショックが非常に強いとネズミは次から、前に進まなくなりました。

部下の失敗を叱り過ぎると

このように、人でも同じことが起こります。

「人とネズミを一緒にするな!」と怒る方もいるかもしれませんが、悲しいことに傾向は同じです。

仕事でミスをした部下に、長時間に及ぶ「激しい叱り」をすると、次の日から叱られるのが恐怖になり、仕事が手につかなくなります。

これは、無意識に「叱られるのが怖いから、仕事ができなくなった」または「叱られたくないから、仕事をしなくなった」となり、仕事をしなくなるのです。

こんなこともあるので、ミスがあった時、叱れば良いわけではありません。

では、どうするのか、それはミスをした時に、しばらくほっておいて無視する方法です。

これは、部下からミスの報告があったり、相談をあった時に無視するわけではありません。

部下がミスをしたときにあえて気づかない振りをして、部下が自分で解決したり、周りに助けを求めて解決することを見守ることです。

それにより、部下も自分で解決する能力が身に付き、別の仕事でも問題を抱えたり、ミスをしても自分でリカバーできるようになるので、一石二鳥です。

部下の失敗を見守る姿勢が大事

部下に成長してほしいときは、見守る程度にフォローしてあげるのが程よいかかわり方です。

とても良い結果が出た時は、しっかり褒めて、行き過ぎたミスや行動にたいしては叱る。

褒めるときは、結果だけではなくそれまでに行ったプロセスを重点的に褒めてあげる。

叱るときはなぜダメなのかをしっかりと感情的にならずに説明する。

人には以下のような心理が働きます。

刺激があるから➡反応する。

これは、ある意味当たり前ですね。

もう少し、具体的に

褒めらるから(刺激)➡仕事する(反応)。

さらに、この間に感情が入ると右の反応が大きく変わります。

褒められるから(刺激)➡うれしい(感情)➡積極的に仕事する(反応)。

このように真ん中の部分が非常に大事になってきます。

次の場合が良い例です。

お金をもらえるから(刺激)➡気が乗らないけど(感情)➡必要最低限仕事する(反応)。

そして、叱られた時は

叱られるから(刺激)➡怖いので(感情)➡仕事する(反応)。

となります。

ここで、ミスをしてもしばらく見守って、自分で解決した時は以下のようになります。

ミスしても見守られている(刺激)➡信頼されててうれしい(感情)➡積極的に自分で解決する。

このように、人の行動を論理的に考えると、当たり前と思っていたことがより深い意味を持って理解できるようになります。

刺激➡感情➡反応を意識して論理的に考えて、時には少し距離を置いて見守りましょう。